2013-2015 汉尼拔 Hannibal 1-3季 中英双语字幕 1080P高清 美剧 剧情 / 惊悚 / 犯罪下载地址

《汉尼拔》最标志性的特质,在于其将 “血腥暴力” 与 “高雅艺术” 进行了颠覆性的融合,创造出独树一帜的视觉风格。剧集没有回避连环杀人案的残酷,却用近乎 “艺术品” 的方式呈现血腥场景 —— 受害者的尸体被精心布置成 “装置艺术”:有的被悬挂在教堂穹顶,肢体以对称的弧度展开,宛如宗教壁画中的受难者;有的被嵌入树木的年轮,脏器与枝叶交织,仿佛与自然融为一体;还有的被摆成古典雕塑的姿态,血液凝固成如同大理石纹路的质感。这些场景本应令人恐惧,却在光影、构图与色彩的渲染下,散发出一种诡异的 “美感”,让观众在 “不适” 与 “震撼” 之间产生强烈的心理张力。

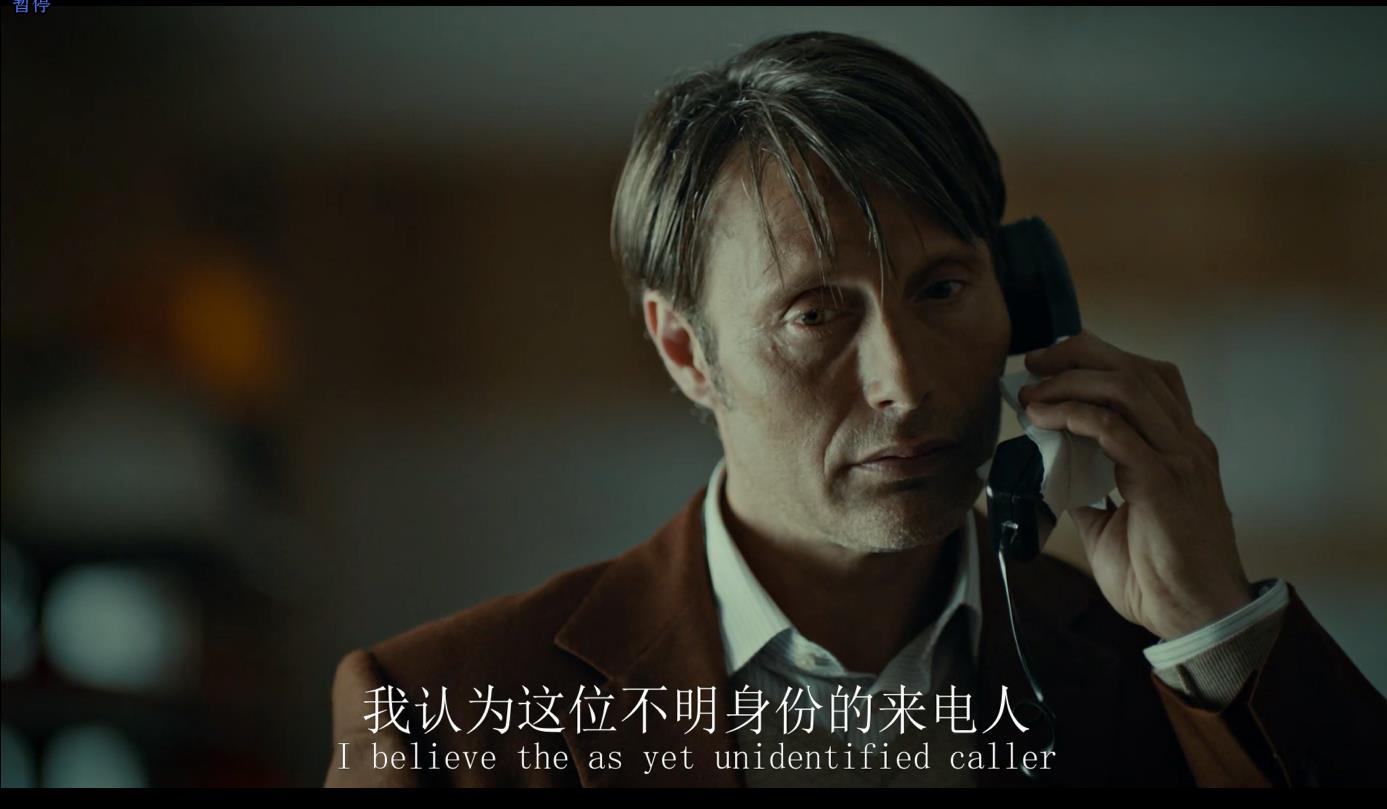

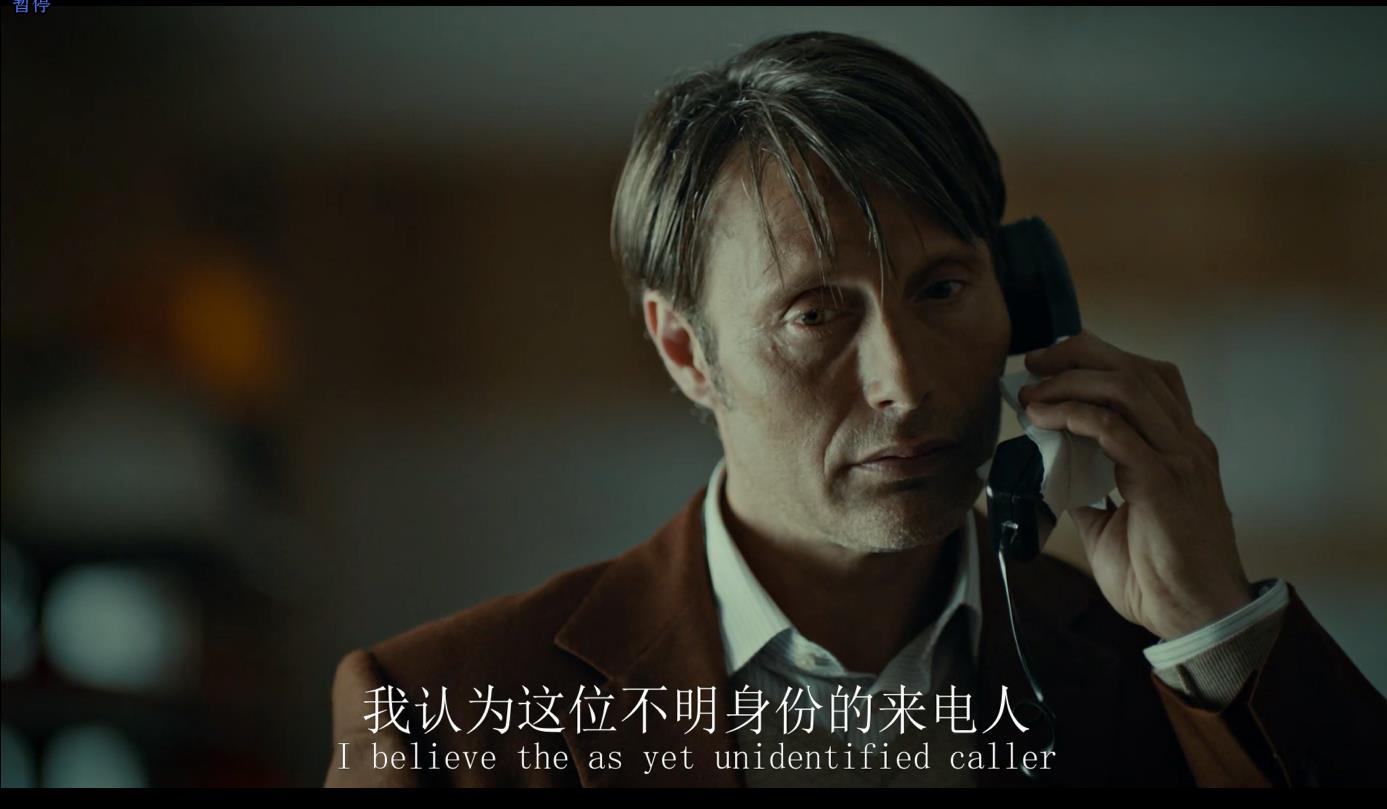

这种 “美学化” 的处理,并非对暴力的美化,而是对汉尼拔角色特质的视觉化呈现。汉尼拔・莱克特(麦斯・米科尔森 饰)本身就是 “优雅” 与 “残忍” 的矛盾体:他是享誉学界的心理医生,谈吐优雅,对美食、艺术、音乐有着极致的品味 —— 他能精准地辨别红酒的年份与产地,能用手术刀般的精准烹饪出米其林级别的菜肴,能在古典音乐的伴奏下与对手展开哲学思辨;但同时,他也是冷血的连环杀手,以 “净化” 为名猎捕他眼中 “平庸” 的人类,将受害者的器官做成食物,在晚宴上与不知情的宾客共享。剧集的视觉风格,正是对这种 “矛盾” 的呼应:血腥的场景如同汉尼拔的 “作品”,既暴露了他的残忍本性,也彰显了他对 “极致” 的追求,让 “恶魔” 的形象更具层次感与冲击力。

此外,剧集的色彩与光影运用也极具象征意义。冷色调(如深蓝、暗紫、墨绿)贯穿全剧,营造出压抑、神秘的氛围,暗示着人性深处的黑暗与心理世界的复杂;而汉尼拔住所与办公室的暖光(如琥珀色的灯光、木质家具的纹理),则形成强烈反差 —— 这里看似是 “文明与优雅” 的象征,实则是 “恶魔的巢穴”,这种 “温暖表象下的冰冷”,进一步强化了角色的矛盾性。镜头语言上,大量的特写镜头聚焦于角色的眼神、手部动作与微表情,尤其是汉尼拔在烹饪、解剖或与威尔对话时,细腻的镜头捕捉到他嘴角的细微弧度、眼神中的深邃与冷漠,让 “恶魔的优雅” 无需台词便能直击人心。

导演: 文森佐·纳塔利 / 尼尔·马歇尔 / 马克·约布斯特 / 吉列尔莫·纳瓦罗 / 亚当·肯恩 / 约翰·达尔 / 迈克尔·瑞迈尔

编剧: 布莱恩·福勒 / 托马斯·哈里斯

主演: 麦斯·米科尔森 / 休·丹西 / 劳伦斯·菲什伯恩 / 理查德·阿米蒂奇 / 卡罗利娜·达韦纳

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2015-06-04(美国)

季数: 3

集数:

单集片长: 40min

优雅与血腥交织:《汉尼拔》的暗黑美学与人性深渊

在众多犯罪题材剧集中,《汉尼拔》(Hannibal)以一种极致的 “暗黑美学”,打破了传统刑侦剧的叙事框架。这部改编自托马斯・哈里斯小说的剧集,没有将 “汉尼拔・莱克特” 简单塑造成冷血的连环杀手,而是以细腻的镜头语言、充满哲学意味的台词,勾勒出一位兼具优雅品味与残忍本性的 “恶魔”,并通过他与 FBI 特别顾问威尔・格雷厄姆的心理博弈,深入探讨 “善恶边界”“人性异化” 与 “欲望深渊” 的终极命题,成为一部令人战栗却又无法移开目光的暗黑经典。

一、暗黑美学:血腥与优雅的极致融合

《汉尼拔》最标志性的特质,在于其将 “血腥暴力” 与 “高雅艺术” 进行了颠覆性的融合,创造出独树一帜的视觉风格。剧集没有回避连环杀人案的残酷,却用近乎 “艺术品” 的方式呈现血腥场景 —— 受害者的尸体被精心布置成 “装置艺术”:有的被悬挂在教堂穹顶,肢体以对称的弧度展开,宛如宗教壁画中的受难者;有的被嵌入树木的年轮,脏器与枝叶交织,仿佛与自然融为一体;还有的被摆成古典雕塑的姿态,血液凝固成如同大理石纹路的质感。这些场景本应令人恐惧,却在光影、构图与色彩的渲染下,散发出一种诡异的 “美感”,让观众在 “不适” 与 “震撼” 之间产生强烈的心理张力。

这种 “美学化” 的处理,并非对暴力的美化,而是对汉尼拔角色特质的视觉化呈现。汉尼拔・莱克特(麦斯・米科尔森 饰)本身就是 “优雅” 与 “残忍” 的矛盾体:他是享誉学界的心理医生,谈吐优雅,对美食、艺术、音乐有着极致的品味 —— 他能精准地辨别红酒的年份与产地,能用手术刀般的精准烹饪出米其林级别的菜肴,能在古典音乐的伴奏下与对手展开哲学思辨;但同时,他也是冷血的连环杀手,以 “净化” 为名猎捕他眼中 “平庸” 的人类,将受害者的器官做成食物,在晚宴上与不知情的宾客共享。剧集的视觉风格,正是对这种 “矛盾” 的呼应:血腥的场景如同汉尼拔的 “作品”,既暴露了他的残忍本性,也彰显了他对 “极致” 的追求,让 “恶魔” 的形象更具层次感与冲击力。

此外,剧集的色彩与光影运用也极具象征意义。冷色调(如深蓝、暗紫、墨绿)贯穿全剧,营造出压抑、神秘的氛围,暗示着人性深处的黑暗与心理世界的复杂;而汉尼拔住所与办公室的暖光(如琥珀色的灯光、木质家具的纹理),则形成强烈反差 —— 这里看似是 “文明与优雅” 的象征,实则是 “恶魔的巢穴”,这种 “温暖表象下的冰冷”,进一步强化了角色的矛盾性。镜头语言上,大量的特写镜头聚焦于角色的眼神、手部动作与微表情,尤其是汉尼拔在烹饪、解剖或与威尔对话时,细腻的镜头捕捉到他嘴角的细微弧度、眼神中的深邃与冷漠,让 “恶魔的优雅” 无需台词便能直击人心。

二、角色塑造:善恶边界的模糊与共生

《汉尼拔》最成功的突破,在于它没有塑造 “非黑即白” 的角色,而是将汉尼拔与威尔塑造成 “善恶共生” 的镜像,通过两人的心理博弈,探讨 “人性是否会被黑暗吞噬” 的深刻命题。

汉尼拔・莱克特的角色彻底打破了 “反派” 的固有模板。他不是传统意义上 “为了作恶而作恶” 的杀手,而是有着一套自洽的 “道德体系”—— 他视人类社会的 “平庸” 与 “虚伪” 为原罪,认为自己的 “猎捕” 是对 “劣质灵魂” 的 “净化”;他对威尔・格雷厄姆(休・丹西 饰)的 “兴趣”,并非单纯的 “玩弄猎物”,而是在威尔身上看到了 “同类的影子”—— 两人都能洞察人性的黑暗,都对 “规则之外的世界” 有着隐秘的渴望。汉尼拔对威尔的态度,充满了复杂的情感:他是 “导师”,引导威尔释放内心的黑暗;是 “对手”,享受与威尔之间智力与心理的博弈;甚至是 “知己”,在威尔身上找到唯一能理解自己的灵魂。这种 “非典型反派” 的设定,让汉尼拔的形象不再是 “恶魔” 的符号,而是一个有着自我意识、情感与哲学思考的 “复杂个体”—— 他的残忍令人恐惧,但他的优雅、智慧与孤独,又让人产生一丝难以言说的共情。

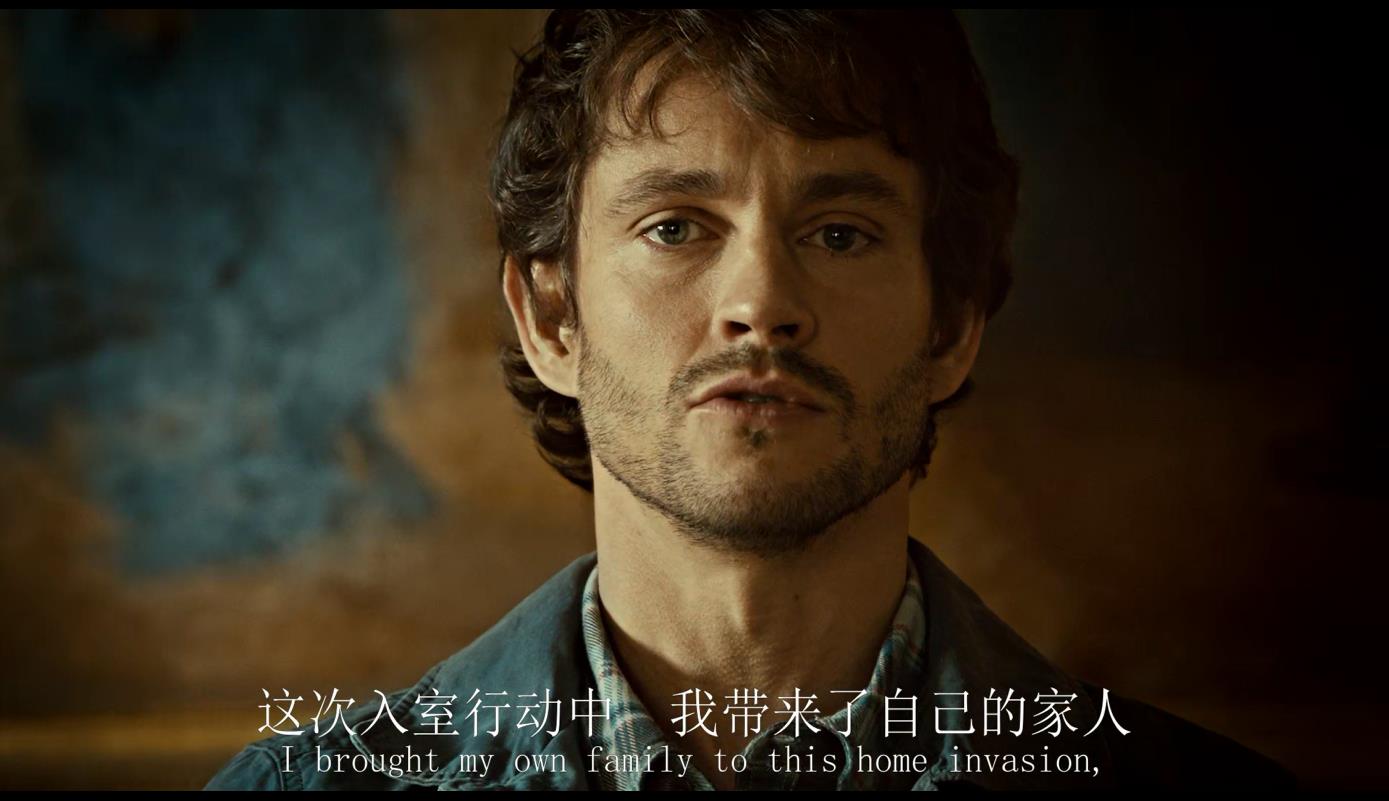

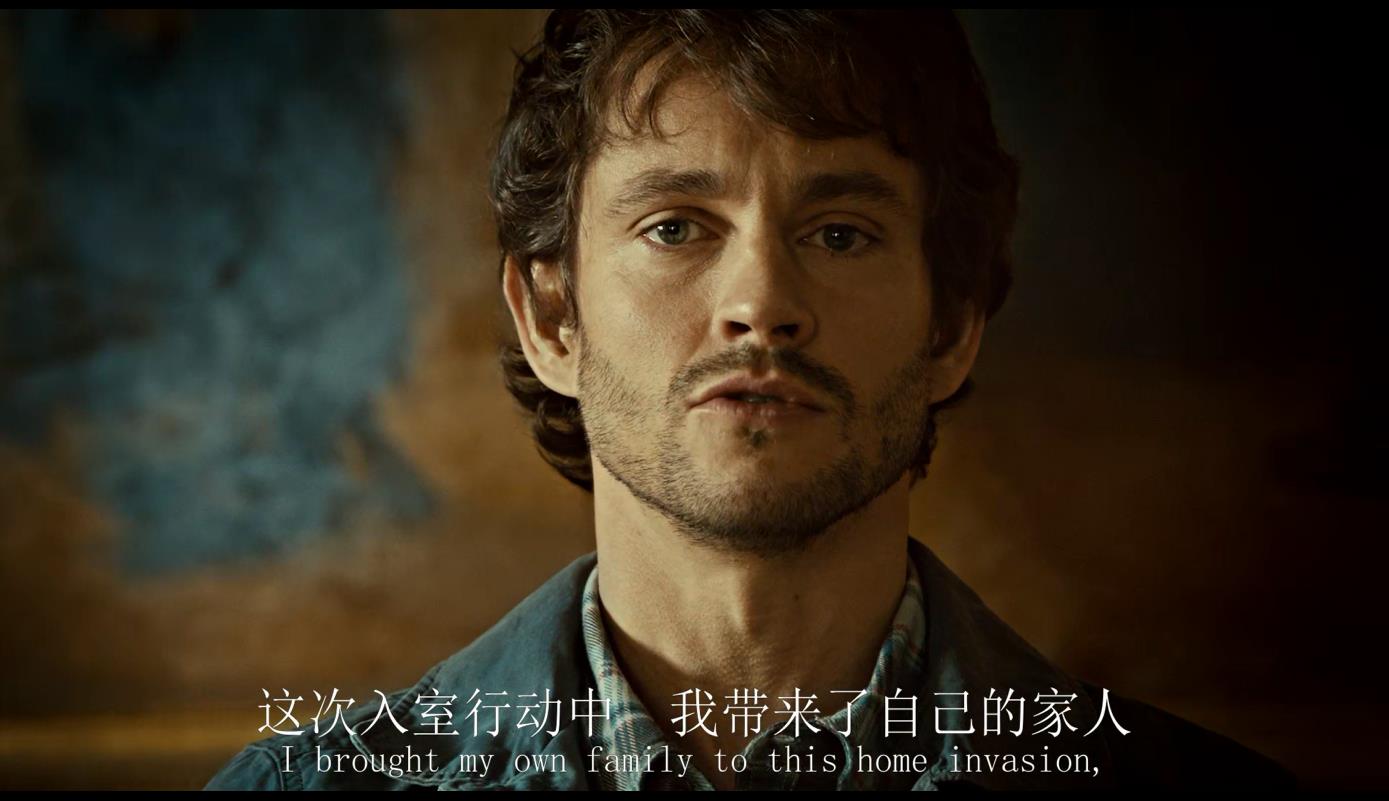

威尔・格雷厄姆则是 “人性挣扎” 的完美载体。他是 FBI 的特别顾问,拥有 “共情能力”—— 能通过想象自己是凶手,还原犯罪现场的细节,这种能力让他成为破案的天才,却也让他的心理世界濒临崩溃。威尔的 “挣扎” 在于:他深知汉尼拔的恶魔本质,却又在与汉尼拔的相处中,被对方身上的 “黑暗魅力” 所吸引;他试图用理性与道德束缚自己的黑暗面,却又在汉尼拔的引导下,逐渐意识到自己内心深处的 “暴力欲望”。剧集用大量的心理独白与幻觉场景,展现威尔的精神困境 —— 他常常在梦境中看到自己变成凶手,在现实中混淆 “自我” 与 “凶手” 的边界,甚至在破案时产生 “认同凶手” 的错觉。威尔的成长轨迹,是 “人性对抗黑暗” 的缩影:他从最初的 “恐惧黑暗”,到中期的 “与黑暗共存”,再到后期的 “利用黑暗反击”,最终成为一个 “游走在善恶边缘” 的复杂角色。他与汉尼拔的关系,如同 “光与影” 的共生 —— 没有汉尼拔的引导,威尔不会释放内心的黑暗;没有威尔的存在,汉尼拔也无法找到灵魂的共鸣,两人在 “对抗” 与 “吸引” 中,共同走向人性的深渊。

除了两位核心角色,剧集对配角的塑造也同样深刻。FBI 探员杰克・克劳福德(劳伦斯・菲什伯恩 饰)代表了 “体制内的正义”,他既依赖威尔的能力破案,又担心威尔被黑暗吞噬,在 “职责” 与 “人性” 之间摇摆;心理医生阿比盖尔・霍布斯(凯丽・拉塞尔 饰)则是 “受害者与加害者” 的结合体,她既是连环杀手的女儿,又在汉尼拔的影响下逐渐隐藏自己的黑暗面,成为两人心理博弈的 “棋子”。这些配角的存在,不仅丰富了剧情,更从不同角度衬托出 “善恶边界模糊” 的主题 —— 在《汉尼拔》的世界里,没有绝对的 “好人” 与 “坏人”,每个人心中都潜藏着黑暗,区别只在于是否选择释放它。

三、心理博弈:语言与沉默中的权力游戏

《汉尼拔》的 “冲突” 很少依赖激烈的动作场面,而是通过 “语言” 与 “沉默” 展开的心理博弈,让观众在 “文字的交锋” 中感受到窒息的张力。汉尼拔与威尔的每一次对话,都像是一场没有硝烟的战争,语言成为两人争夺 “心理主导权” 的武器,而沉默则成为隐藏真实意图的盾牌。

汉尼拔擅长用 “隐喻” 与 “哲学思辨” 操控对话的走向。他从不直接表达自己的意图,而是通过谈论艺术、文学、美食,将话题引向 “人性” 与 “黑暗” 的本质 —— 当威尔对自己的共情能力感到恐惧时,汉尼拔说:“你害怕的不是黑暗本身,而是黑暗中那个与你相似的影子”;当威尔质疑自己是否会变成凶手时,汉尼拔回应:“人总是在成为自己的路上,你只是比别人更清楚自己要去哪里”。这些充满哲学意味的台词,看似是 “安慰” 或 “引导”,实则是汉尼拔在潜移默化中瓦解威尔的心理防线,让他逐渐接受自己的黑暗面。汉尼拔的语言,如同精准的手术刀,能轻易剖开对方的心理弱点,却又始终保持着优雅的姿态,让威尔在 “被操控” 时,甚至产生 “被理解” 的错觉。

而威尔的 “反击”,则更多依赖 “沉默” 与 “共情能力”。他很少直接反驳汉尼拔的观点,而是通过沉默观察对方的微表情,用自己的共情能力 “读取” 汉尼拔的心理状态 —— 当汉尼拔谈论美食时,威尔能从他的眼神中看到对 “猎物” 的渴望;当汉尼拔表现出 “同情” 时,威尔能识破他伪装下的冷漠。威尔的沉默,不是 “无力反驳”,而是 “积蓄力量” 的表现 —— 他在沉默中分析汉尼拔的心理,寻找对方的弱点,甚至故意让自己 “被操控”,以接近汉尼拔的真实身份。在两人的博弈中,语言与沉默的交替,形成了独特的 “节奏”—— 时而激烈交锋,时而安静对峙,让观众在 “等待” 与 “爆发” 之间,感受到心理博弈的极致魅力。

这种 “心理博弈” 的深度,还体现在剧集对 “记忆” 与 “幻觉” 的运用上。威尔常常在幻觉中看到汉尼拔的 “真实面目”—— 有时是带着獠牙的恶魔,有时是与自己重叠的影子,这些幻觉既是威尔心理状态的反映,也是他与汉尼拔 “心理共生” 的视觉化呈现。而汉尼拔则擅长利用 “记忆” 操控威尔 —— 他故意引导威尔回忆痛苦的往事,让威尔的心理防线逐渐崩溃;甚至篡改威尔的记忆,让他混淆 “现实” 与 “幻觉” 的边界。这种 “对记忆的操控”,比直接的暴力更具冲击力,因为它摧毁的是一个人对 “自我” 的认知 —— 当威尔无法分辨自己的记忆是否真实时,他也就失去了对抗汉尼拔的心理基础,沦为对方心理游戏的猎物。

四、主题深度:善恶边界与人性异化的终极追问

《汉尼拔》之所以能超越普通的犯罪剧集,成为经典,在于它对 “善恶边界” 与 “人性异化” 的终极追问 —— 剧集没有给出 “人性本善” 或 “人性本恶” 的答案,而是通过汉尼拔与威尔的故事,展现 “人性在黑暗中如何异化”,以及 “人是否能在善恶边缘保持自我” 的命题。

“善恶边界的模糊” 是剧集最核心的主题。汉尼拔视自己的 “杀戮” 为 “净化”,认为自己在淘汰 “平庸” 的人类,这种 “扭曲的道德观”,让他的 “恶” 有了自洽的逻辑;而威尔在与汉尼拔的相处中,逐渐意识到自己内心的黑暗,甚至在破案时产生 “认同凶手” 的想法,让他的 “善” 开始动摇。剧集通过两人的经历告诉观众:善恶并非对立的两极,而是如同光谱般相互渗透的存在 —— 一个人可以同时拥有 “善” 与 “恶” 的特质,而环境、经历与选择,会决定哪一面成为主导。汉尼拔与威尔的区别,不在于 “是否有黑暗”,而在于 “是否选择拥抱黑暗”—— 汉尼拔主动释放黑暗,成为了恶魔;威尔则在黑暗边缘挣扎,试图守住人性的底线,这种 “选择” 的差异,正是两人命运的分野。

“人性异化” 的主题,则通过 “现代社会的冷漠” 与 “个体的孤独” 展开。剧集中的连环杀手,大多有着相似的经历 —— 他们因被社会忽视、被他人伤害,而选择用 “杀戮” 的方式证明自己的存在;汉尼拔的 “杀戮”,也源于他对 “人类社会平庸与虚伪” 的厌恶,他认为现代社会让人性变得 “麻木”,而自己的 “猎捕” 是对这种 “异化” 的反抗。这种对 “社会异化” 的批判,让《汉尼拔》的主题更具现实意义 —— 在当今快节奏、高压力的社会中,许多人也面临着 “孤独” 与 “自我迷失” 的困境,内心的黑暗如同潜藏的火山,随时可能因外界的刺激而爆发。剧集通过汉尼拔的故事,提醒观众:忽视内心的黑暗,或试图用 “文明” 掩盖它,只会让黑暗以更可怕的方式爆发;唯有正视它,才能学会与它共存。

此外,剧集还探讨了 “欲望” 与 “控制” 的关系。汉尼拔对 “控制” 有着极致的追求 —— 他控制自己的情绪、行为,甚至控制他人的命运,认为 “失控” 是人性的弱点;而威尔则在 “控制” 与 “失控” 之间挣扎 —— 他试图控制自己的共情能力,却又在破案时不得不 “失控”,让自己融入凶手的心理。两人对 “控制” 的不同态度,反映了人性对 “秩序” 与 “混乱” 的矛盾渴望 —— 人既需要控制自己的行为以适应社会规则,又渴望摆脱控制以释放真实的自我,这种矛盾,正是人性复杂的根源。

五、争议与不足:暗黑风格与叙事节奏的挑战

尽管《汉尼拔》以其独特的美学与深刻的主题赢得好评,但也存在一些争议与不足。首先,剧集的 “暗黑风格” 与 “血腥场景”,对观众的接受度是极大的挑战。大量 “美学化” 的血腥镜头,虽然符合角色特质与主题表达,但仍让部分观众感到不适,甚至因 “过于残忍” 而放弃观看;而剧集压抑、缓慢的氛围,也与当下快节奏的观剧习惯相悖,导致部分观众认为 “剧情拖沓”。

其次,剧集的 “叙事密度” 较高,对观众的 “理解门槛” 要求较高。剧中大量的哲学台词、隐喻与心理描写,需要观众集中注意力才能理解;而 “记忆” 与 “幻觉” 的交织,也容易让观众混淆剧情的时间线与逻辑关系 —— 比如,威尔的幻觉场景与现实场景的切换缺乏明确的提示,导致部分观众难以分辨 “哪些是真实发生的,哪些是威尔的想象”,影响了观剧体验。

此外,剧集的 “结局处理” 也存在争议。第三季结尾,威尔与汉尼拔联手杀死了 “红龙” 弗朗西斯・多拉德,随后两人相拥坠入大海,留下了 “开放式结局”—— 观众无法确定两人是否存活,也不知道他们的关系将走向何方。这种 “开放式结局” 虽然符合剧集 “模糊善恶边界” 的主题,给观众留下了想象空间,但也让部分观众感到 “意犹未尽”,认为前期铺垫的 “汉尼拔与威尔的终极博弈” 没有得到充分的解决,留下了遗憾。

结语:黑暗中的人性寓言

《汉尼拔》不是一部 “适合所有人” 的剧集,它的暗黑风格、血腥场景与复杂的心理描写,注定会让部分观众望而却步。但对于能接受它的观众而言,《汉尼拔》是一部难得的 “人性寓言”—— 它用优雅与血腥交织的画面,用语言与沉默展开的博弈,用善恶边界模糊的角色,告诉我们:人性是一座复杂的迷宫,黑暗与光明在其中共生,而每个人都在寻找属于自己的出口。

汉尼拔与威尔的故事,本质上是 “每个人内心黑暗与光明的斗争” 的缩影 —— 我们或许不会像汉尼拔那样释放黑暗,但我们都会在某个时刻,感受到内心的挣扎与迷茫;我们或许不会像威尔那样拥有共情能力,但我们都会在某个瞬间,质疑自己是否能守住人性的底线。《汉尼拔》的价值,不在于 “展现恶魔的残忍”,而在于 “提醒我们正视内心的黑暗”—— 只有勇敢面对黑暗,才能真正理解光明的意义;只有接受自己的不完美,才能在善恶边缘,守住属于自己的 “人性”。

在这个充满焦虑与迷茫的时代,《汉尼拔》的暗黑寓言,或许能让我们更清醒地认识自己 —— 我们每个人心中都住着一个 “汉尼拔”,也住着一个 “威尔”,而我们的人生,就是在两者的博弈中,成为自己的过程。

民间故事:地府奇闻

常州有一位秀才,叫钟吾,他家里有钱,在当时也是有名的富人。钟吾也是个大好人,一辈子都在做好事,小到帮助乞丐、穷人,大到修桥铺路等,只要他看到,从不会躲过,一定会出钱帮忙。

然而,好人没有好报,钟吾到了晚年,妻子依然没能给他生个儿子。他爱妻子,也没有娶妾。更惨的是,晚年他很穷,家里没钱了。

很快,钟吾就病倒了,他觉得自己大限到了,对妻子说:“我死后,不要把我尸体放在棺材中,因为我心中有不平事,要去跟阎王诉说,或许还真可以做到,甚至能够复活。”

交代了这些后,钟吾气绝,但胸口还有余温,妻子听了他的话,没有把他放入棺材,就让他尸体在床上躺着。

三天之后,钟吾果然醒了,然后,他把自己去地府等事情都说了出来。

钟吾时候,到了阴曹地府,他看到地府有很多人,人来人往,跟人间没什么区别。只是,他们看起来没有阳间的人那么明朗,一个个死气沉沉,如同行尸走肉。他打听了一下,知道有一位李大王,负责赏善罚恶之事,于是,他请人带路,找到了李大王府中。

到了李大王的宫殿前,钟吾发现宫殿巍峨,比人间的宫殿好气派壮阔。

进了殿里,只见大堂中间,坐着一位穿着打扮很威严的人,没猜错的话,他应该就就是李大王。钟吾进去跪拜,说了自己姓名,又把自己平生做好事的情况,一一告诉了李大王。他为自己不平,还责备神明无知,不够灵验。

李大王笑着说:“你一辈子做好事,这一点,我自然知道。但是,你到晚年变得穷困,这辈子也没有孩子,这我就不知道了,也不是我的职责啊。”

多好事,救了很多人,地府网开一面,给你增加一纪(十二年)的寿命。还阳去吧,下不为例!”

仙女话音刚落,钟吾果然醒了过来。

活着的时候,钟吾经常跟别人说:“李大王相貌清雅,就像人间雕塑的文昌神。而素大王相貌丑陋,耳朵、鼻子、嘴巴、眼睛好像挤在了一起,都快分不清了。他们身后的人,相貌和他们也差不多。”

钟吾醒过来后,还把自己的名字改成了钟悟,以后他就算做好事,也不想着回报了。十二年后,他安详去世。